Introduction

À retenir :

- Les JO réveillent des velléités remarquables de conservation et de valorisation du patrimoine.

- Le parcours de la flamme olympique permet de mettre en valeur les sites patrimoniaux mythiques français.

- Mais il serait souhaitable que les efforts engagés ne soient pas seulement ponctuels.

En 2023, les Journées Européennes du Patrimoine ont choisi de célébrer le sport, initiant ainsi une année culturelle presque entièrement consacrée à cette thématique, en raison de l’arrivée imminente des Jeux Olympiques. Citons à titre d’exemple Paris Musées qui a préparé l’événement en organisant ses expositions autour du thème « Art et sport » : L’Art équestre dans la Chine ancienne au musée Cernuschi, Victor Hugo s’escrime à la maison de Victor Hugo, Le Corps en mouvement au Petit Palais, etc.

L’année 2024 a donc vu les liens entre sport et patrimoine se renforcer considérablement.

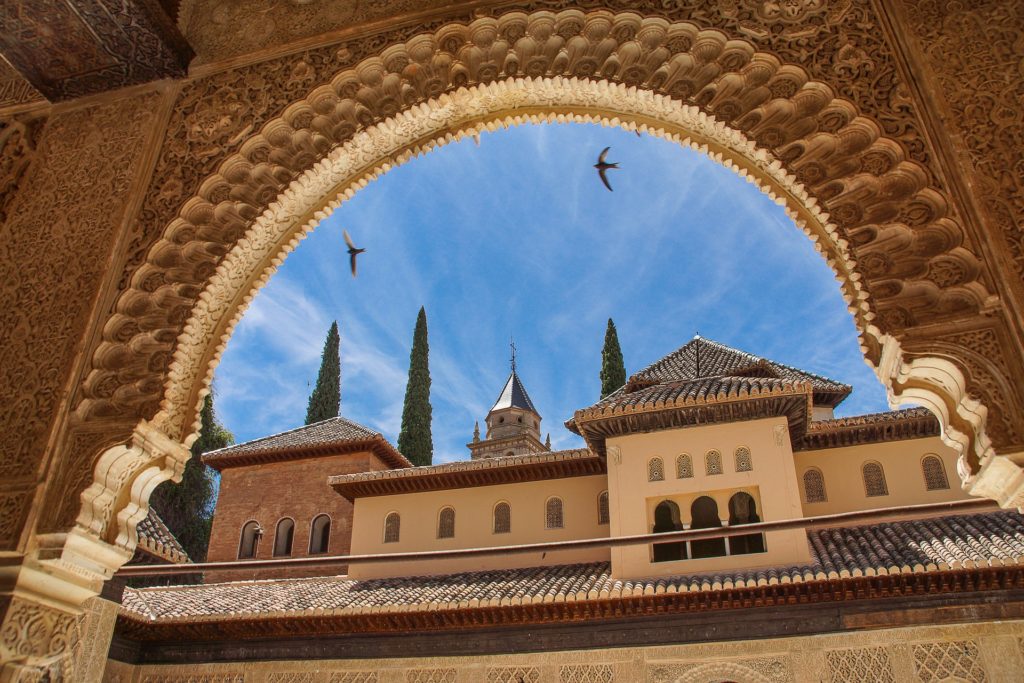

Les Jeux Olympiques de Paris 2024 offrent une occasion unique de mettre en valeur le patrimoine français – et pas seulement le patrimoine sportif. De nombreux sites exceptionnels ont ainsi été rénovés à l’occasion des Jeux Olympiques, notamment dans le but d’en accueillir les épreuves. Le parcours de la flamme olympique renforce également le rayonnement international du pays et de son histoire, en traversant ses sites emblématiques.

I. La flamme olympique parcourt les sites emblématiques français

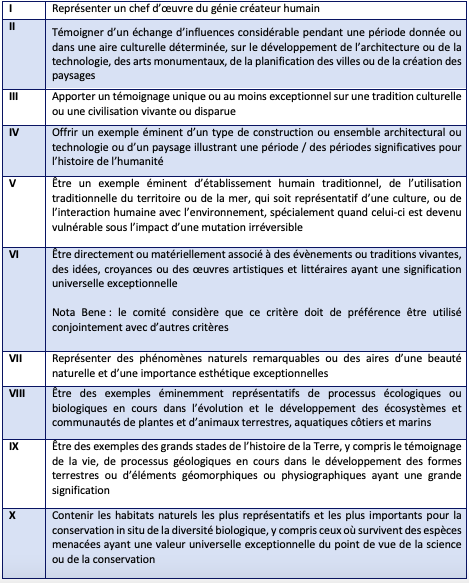

Passage dans 30 lieux protégés par l’UNESCO

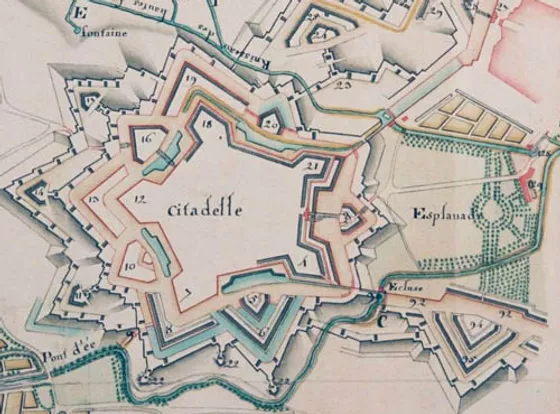

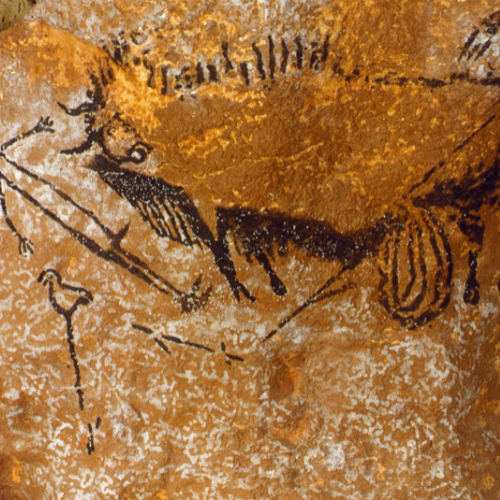

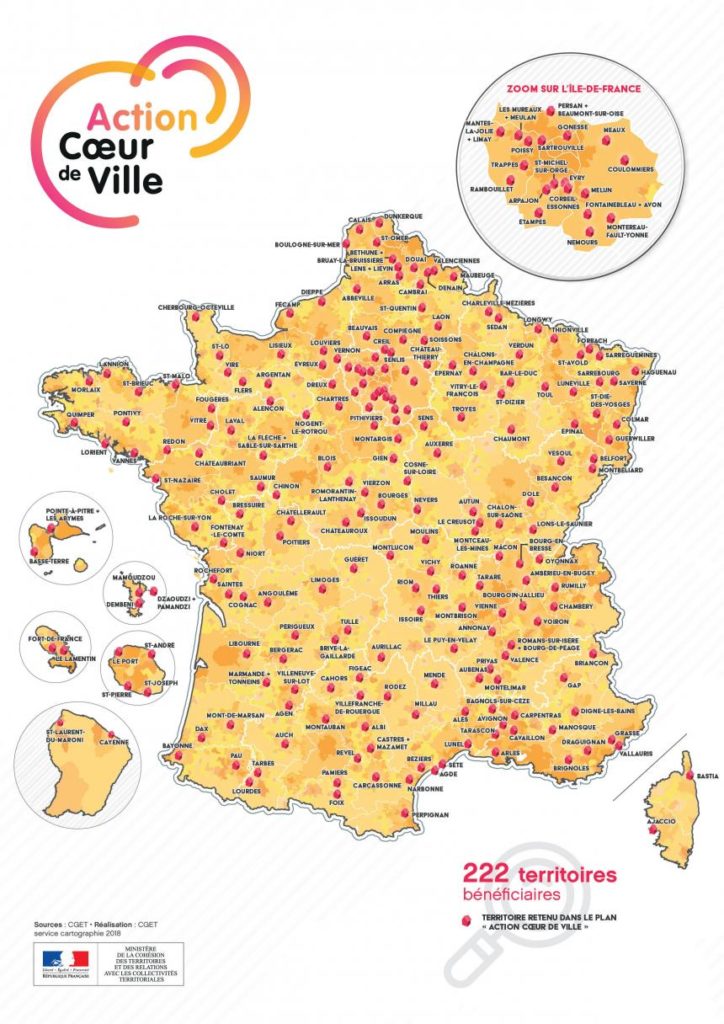

Le parcours de la flamme olympique de Paris 2024 traverse trente sites protégés par l’UNESCO. Parmi ces lieux, on retrouve des monuments historiques, des paysages naturels, ainsi que des sites témoins du patrimoine immatériel français. En voici quelques exemples:

- Monuments historiques : le Château de Chambord, la grotte de Lascaux, la Basilique de Vézelay, Le Havre, la Cathédrale d’Amiens, etc.

- Patrimoine naturel : le Mont-Saint-Michel et sa baie, le Canal du Midi, le Piton de la fournaise, etc.

- Sites témoins du patrimoine immatériel français : les vignobles de Bourgogne et de Champagne.

Pourquoi ces lieux ?

De prime abord, il semble évident que c’est parce que ces lieux brillent par leur beauté ou par leur poids historique qu’ils ont été choisis.

Cependant, il existe une deuxième raison, liée à la première, qui va au-delà de cet aspect « instagrammable » et d’une vision de « carte postale » idéale de la France.

En parcourant ces sites emblématiques français, la flamme se fait le symbole unificateur d’une double diversité :

- La diversité des nations, rassemblées autour des mêmes valeurs prônées par le sport : l’esprit d’équipe, le partage, l’amitié.

- La diversité du patrimoine et des territoires français.

Ainsi, un site patrimonial local, ancré dans un territoire bien particulier, se trouve lié à tous les autres. Il forme alors comme une étape, un chapitre de la France et de son histoire. Il dévoile son identité, sa diversité, ses mutations. On le choisit donc parce qu’il est caractéristique, mais aussi parce qu’il diffère de tous les autres.

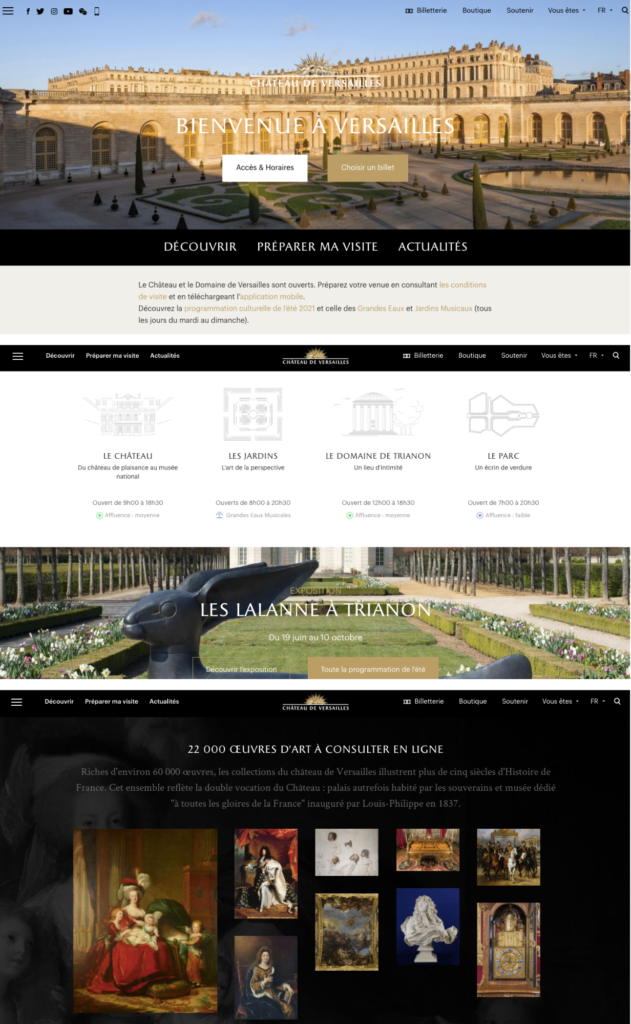

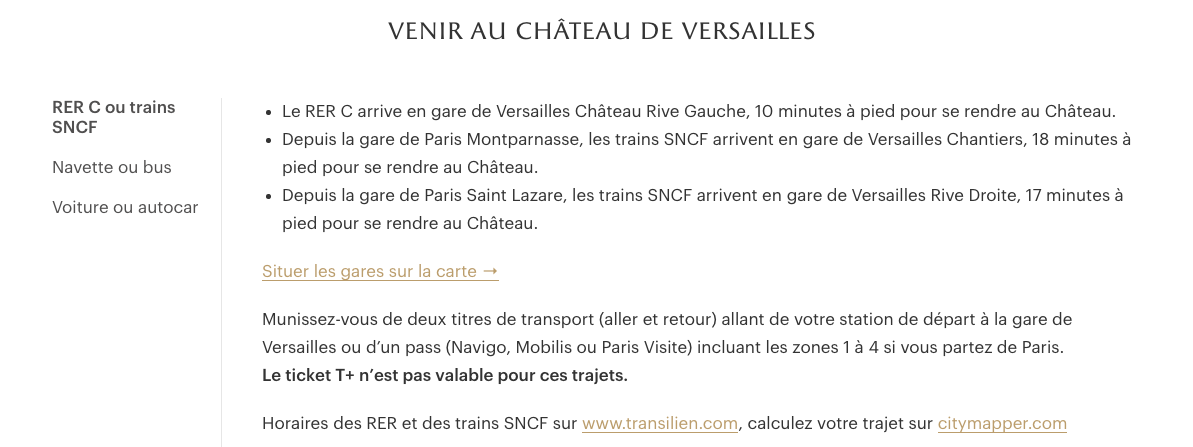

Au-delà du passage de la flamme, la mise en valeur du patrimoine liée aux JO passe aussi par le choix des lieux des épreuves: le château de Versailles, le Grand Palais, les Invalides, la place de la Concorde, etc.

II. Un Paris des cartes postales offert aux visiteurs…

Vitrine internationale des caractéristiques des pays hôtes, les JO de Paris 2024 permettent de renforcer le visage d’une nation à forte identité touristique et patrimoniale.

Ainsi l’Etat et les différentes collectivités impliquées ont choisi de mieux mettre en valeur le patrimoine français aux yeux des visiteurs comme des téléspectateurs, en sélectionnant des lieux historiques comme zones d’épreuves olympiques, mais aussi parfois en restaurant des édifices dans le simple, et louable, objectif d’offrir aux visiteurs le meilleur de son patrimoine.

Quelques exemples ci-dessous de monuments qui ont bénéficié de ce mouvement de restauration et d’embellissement.

La Fontaine des Innocents : la Renaissance d’un joyau du XVIe siècle

Située place Joachim du Bellay, la Fontaine des Innocents est un chef-d’œuvre de la Renaissance française, classé monument historique depuis 1862. C’est l’une des plus anciennes fontaines de Paris : elle avait été érigée vers 1260 pour célébrer le retour des rois dans Paris après leurs sacres à Saint-Denis, et avait été remplacée par un édifice sous forme de loggia en 1548, sous le règne d’Henri II.

La fontaine, haute de 17 mètres, a vu à l’occasion des JO ses sculptures de nymphes, œuvres du génie de Jean Goujon, grand sculpteur français du XVIe siècle, être soigneusement nettoyées et protégées contre les effets néfastes du temps et de la pollution. Ce joyau architectural a également retrouvé toute sa splendeur grâce à la réactivation des jets d’eau et à l’installation d’un nouvel éclairage nocturne.

Une exposition au musée Carnavalet accompagne cette renaissance en plongeant ses visiteurs dans l’histoire mouvementée de la fontaine, qui n’a cessé de se métamorphoser au rythme des mutations urbaines.

Une nouvelle harmonie pour la place de la Concorde ?

À nouveau dans la perspective des Jeux d’été de 2024, la Ville de Paris a engagé des travaux de rénovation de la place de la Concorde, qui servira bientôt d’écrin des compétitions de basket 3×3, breakdance, BMX freestyle et de skateboard, et recevra même la cérémonie d’ouverture des Jeux Paralympiques.

Les travaux de restauration de cette place emblématique de Paris ont inclus entre 2022 et 2023 la rénovation de l’Obélisque de Louxor, qui a à cette occasion retrouvé sa pointe en acier doré, ainsi que celle des deux fontaines monumentales qui la ceignent – la Fontaine des Mers et la Fontaine des Fleuves – inaugurées en 1840. Ces travaux ont consisté en une mise en teinte minutieuse, en l’application d’une couche de cire protectrice sur les ornements et en la réfection des systèmes d’étanchéité des bassins.

Pas de Jeux…pas de rénovation, pas de rénovation…pas de Grand Palais, pas de Grand Palais…pas de Grand Palais ?

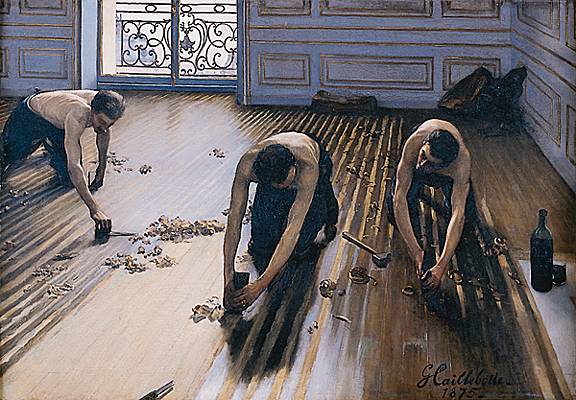

Le Grand Palais, fleuron de l’architecture parisienne de la fin du XIXe siècle, est fermé depuis 2021 pour de grands travaux de restauration. La première phase, achevée à temps pour les Jeux Olympiques de 2024, a permis de restaurer son immense Nef, qui accueillera les épreuves d’escrime et de taekwondo. Les rénovations apportées permettent à la fois de répondre aux exigences contemporaines en termes de sécurité et de confort, et de mettre en valeur l’histoire et la splendeur de ce bâtiment emblématique.

En effet, la Nef du Grand Palais, initialement conçue pour des exercices hippiques, a accueilli au fil des ans diverses activités culturelles, sanitaires (notamment transformée en hôpital pendant la Première Guerre mondiale) et sportives. Les JO permettront ainsi au Grand Palais de retrouver, l’espace de quelques semaines, l’une de ses fonctions premières.

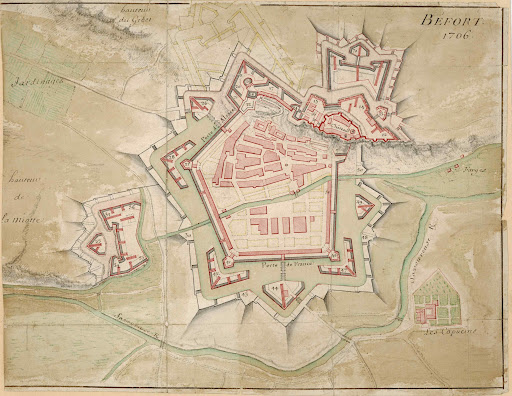

Versailles (en) Chantiers : le château sous un nouveau Soleil

À Versailles, les JO ont aussi servi de catalyseur de la valorisation du patrimoine. Pour accueillir les épreuves équestres, le pentathlon et le cross-country autour de l’esplanade de l’Étoile royale et du Grand Canal, le château a tenu à se montrer sous son meilleur jour : restauration des berges du Grand Canal, du bassin d’Apollon, de la grille d’Honneur, de l’antichambre de l’Œil-de-Bœuf, des toitures de l’aile du Nord et du Grand Trianon.

De plus, les organisateurs ont pensé les épreuves de manière à ce qu’on n’endommage pas le parc: aucun arbre n’a été déplacé, et on n’a fait aucun ajout de terre extérieure qui aurait pu détériorer le sol. Tout sera remis en l’état après les Jeux.

III. … avec des rénovations à marche forcée

Si les rénovations se sont achevées à temps pour les Jeux, celles-ci étaient souvent plébiscitées bien avant la période 2020-2024.

La fontaine des Innocents :

La fontaine des Innocents, comme la plupart des fontaines de la capitale, s’est trouvée abîmée par des décennies de pollution et d’intempéries qui ont corrodé son système hydraulique. Cependant, la Ville de Paris n’a cessé de reporter sa restauration, initialement prévue en 2014. En 2017, l’eau n’y coulait même plus.

L’arrivée imminente des Jeux Olympiques a donné l’impulsion nécessaire à l’État et à la Ville de Paris pour entamer enfin les travaux tant attendus. L’opération s’est achevée en juin dernier après un an de travaux, grâce à un investissement de 4,5 millions d’euros dont 600 000 financés par la DRAC Ile-de-France.

La place de la Concorde :

Le cas de la place de la Concorde est assez similaire à celui de la fontaine des Innocents. Après des années de plaintes et de pétitions, les travaux se sont enfin lancés pour restaurer la place, dont l’état avait atteint un niveau critique : fontaines à la mise en eau aléatoire, statues effritées, colonnes rouillées, lampadaires aux vitres brisées, pavement dégradé, etc.

Cela faisait un certain temps qu’historiens de l’art et citadins alertaient sur les dégradations de la Concorde, mais à nouveau, seule l’échéance des Jeux Olympiques parvint à faire réagir la Ville de Paris. Seulement, cette dernière étant trop proche, on dut concentrer les efforts : seules deux des huit guérites de la place représentant les grandes villes françaises (celles de Lille et Strasbourg) furent restaurées.

Cependant, la mairie de Paris a promis de rattraper le retard accumulé dès l’automne 2024, par d’importants travaux. Une commission d’experts, présidée par l’ancien ministre de la Culture Jean-Jacques Aillagon, a émis 12 propositions pour guider un projet de réaménagement qui débutera après approbation de la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture (CNPA).

Le projet vise à « pacifier et rafraîchir » la place, lutter contre les îlots de chaleur, renouer avec le patrimoine végétal et historique, ainsi qu’à offrir de nouveaux usages. Il fait partie d’une initiative plus large de rénovation de l’axe porte Maillot/place Charles-de-Gaulle Étoile/avenue des Champs-Élysées. La réflexion de ces historiens, climatologues, architectes et autres spécialistes est nourrie par les contributions des Parisiens et des utilisateurs de la place, recueillies lors d’une concertation publique.

Le Grand Palais :

En ce qui concerne le Grand Palais, les travaux se poursuivront après les JO. On doit encore restaurer la moitié du site. La tâche est colossale puisque le bâtiment s’étend sur plus de 70 000 m², ce qui est plus grand que le château de Versailles. Il s’agit notamment de se prémunir d’un éventuel affaissement du bâtiment, puisque celui-ci est bâti sur des milliers de pilotis, et que dans la partie proche de la Seine, les pilotis pourrissent du fait de la baisse de la nappe phréatique.

La réouverture complète du palais au public est prévue pour 2026, preuve d’une restauration qui ne se limite pas aux Jeux et qui se veut a contrario instigatrice d’un avenir pérenne pour le monument.

Conclusion :

Les Jeux Olympiques ont globalement servi de catalyseur pour la valorisation et la rénovation du patrimoine français, tant par le passage de la flamme dans des lieux emblématiques, que par l’occasion que cette compétition au rayonnement international est pour une ville comme Paris de refaire peau neuve.

Cependant, bien que les récents efforts et travaux de rénovation témoignent d’une volonté louable de préserver et de valoriser le patrimoine, il est crucial qu’ils ne se limitent pas à des actions ponctuelles, mais qu’il fasse l’objet d’une attention continue et non seulement sporadique, ou au gré d’événements de grande envergure. De ce point de vue-là, l’État et la Ville de Paris ont engagé des efforts concrets. Espérons donc que cette dynamique se poursuive.